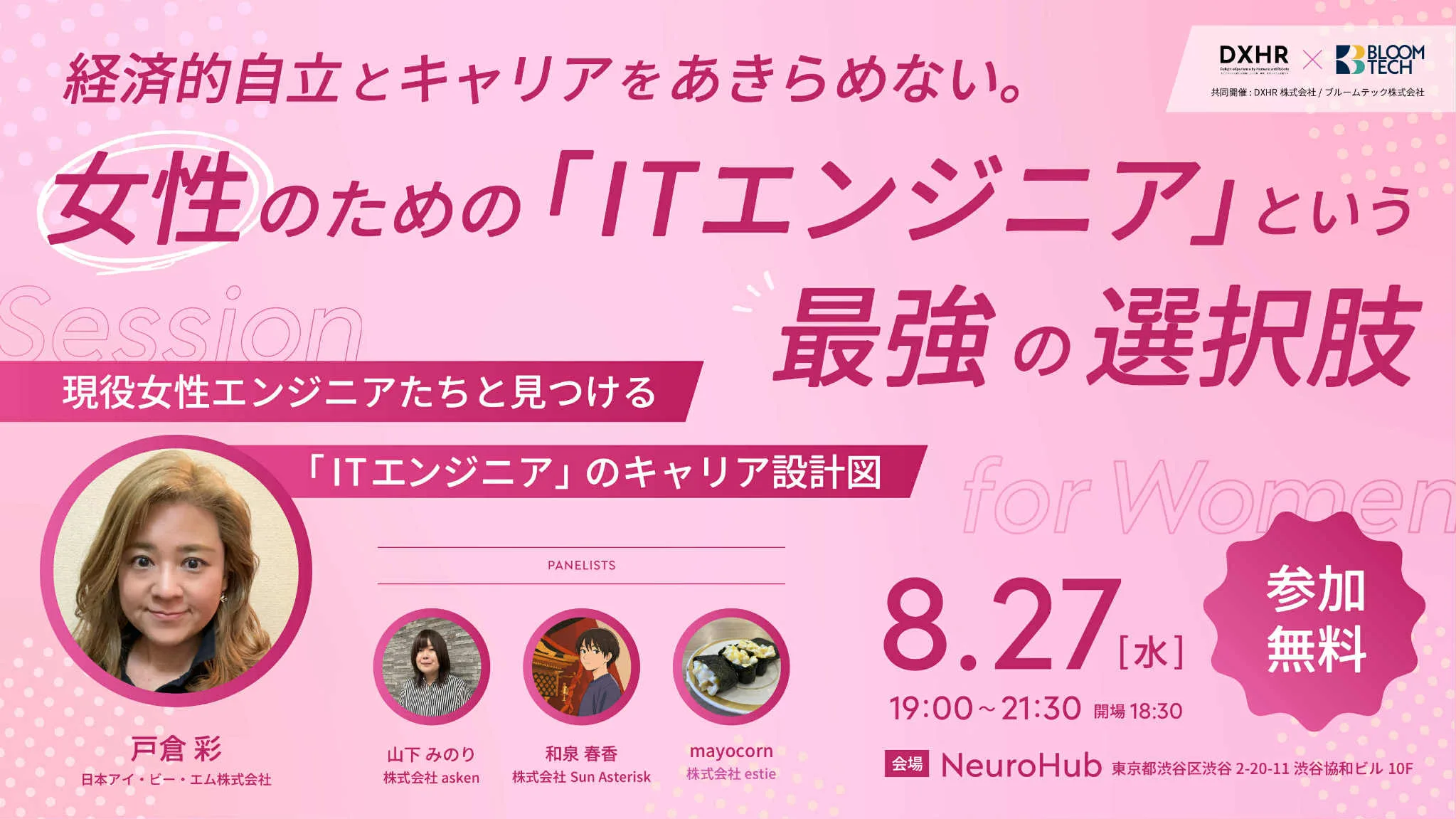

2025年8月27日、渋谷NeuroHubにて株式会社ブルームテックとDXHR株式会社の共催により『経済的自立とキャリアを諦めない。女性のための「ITエンジニア」という最強の選択肢』セミナーが開催。

本イベントは、従来のキャリアイベントで語られがちな華々しい成功談だけでなく、女性エンジニアがリアルに直面する「キャリアの停滞期」「ライフイベントとの両立」「技術的困難」といった部分にも焦点を当てた内容です。

日本IBMプログラムマネージャーの戸倉彩氏をメインゲストに迎え、異なるキャリアパスを歩む女性エンジニア3名とのパネルディスカッションも実施。

参加者が自身のキャリアを肯定でき、さらにその先の具体的なキャリアを描けるような場となりました。

- 女性エンジニアが直面するリアルな困難と、それを乗り越える具体的な戦略

- キャリアブレイクを成長の機会に変える方法と自己分析の重要性

- AI時代に求められるスキルと多様なキャリアパスの選択肢

1.日本IBM 戸倉彩氏の「キャリア解体新書」|メインセッション

メインセッションは、「戸倉彩のキャリア解体新書」というテーマで進行。

DXHR株式会社コミュニティマネージャーの土井氏がモデレーターとして、戸倉氏のこれまでのキャリアを深堀りしていきました。

戸倉氏は現在、日本IBMでプログラムマネージャーとして活躍し、2019年からWomen in Data Science Ambassadorとしてデータサイエンス領域での女性の活躍推進に取り組んでいます。

2年間の休職と4ヶ月のキャリア棚卸し期間

土井氏:戸倉さんのキャリアの重要な転換点として、「2年間の休職」と「4ヶ月間のキャリア棚卸し期間」があったとお伺いしています。

まずはその時のことを教えていただけますか?

私は氷河期世代で、新卒からすぐにエンジニア職に就けたわけではありませんでした。さまざまな職種を経験した後にエンジニアとなりました。

エンジニアになった後、結婚・出産の時期に2年間会社を退職し、意図的にIT業界から離れて家庭に専念する期間を設けました。

土井氏:2年間のブランクがあると、社会復帰が難しそうなイメージもありますが、いかがでしたか?

私の場合は真逆でした。2年間、IT業界から離れたからこそ、「外から見たIT業界の視点」を獲得できました。

たとえば、一般の人々が音声でスマートフォンを操作している現実を目の当たりにし、UI/UXの観点でキーボードやタッチパネルだけでなく、音声など人間の機能とコンピューターの関係について新たな気づきがありました。

また、企業に所属していない状態で大きなカンファレンスやイベントに参加することで、異なる景色が見え、そこでつながる人脈や情報交換の幅が変わりました。

土井氏:ありがとうございます。そこからマイクロソフト退職後にも4ヶ月間仕事から離れていたと思うのですが、そちらについてもお聞かせください。

その4ヶ月間は『職業 戸倉彩』と宣言し、所属先に関係なく自分らしさを追求する期間にしていました。

マイクロソフトを退職した後に、「マイクロソフトという会社の冠がない自分は何者なんだろう」と考えたんですね。その時に、所属先がどこだろうと関係ない「職業自分」というあり方に行き着いたんです。

それで、競合他社も含めて様々な人に会いに行き、自分を俯瞰的に見ることを目的として実施したんです。

具体的には、まずは自分のできることを書き出していき、加えて他の人からのフィードバックを通じて自分では気づかない能力も発見して書き留めていきました。

企業に所属していない状態だからこそ、相手からのバイアスなく本音のフィードバックを得られたなと思っています。

土井氏:戸倉さんには自分ルールがあるとお伺いしていますが、そちらも教えていただけますか?

はい、専門学校の学生さんにもよくお伝えしているのですが、私は「恐れてはいけない3つのこと」を掲げています。これらを上手く乗り越えられると、いろいろなことがうまくいくのではないかと考えています。

一つ目は「仲間を恐れない」こと。競争社会にいると、同僚や同期と比較されて距離を置いてしまいがちですが、恐れる必要はありません。むしろ適切な距離感を保てれば、お互いにメリットのある関係を築けると思います。

二つ目は「上司や先輩を恐れない」こと。評価する人や人生経験豊富な先輩は、自分の知らない世界を見てきています。

厳しい言葉をかけられたり、プレッシャーをかけられることもありますが、萎縮する必要はありません。彼らの経験から学べることは多いはずです。

三つ目は「時代の変化を恐れない」こと。今のAIがまさにそうですが、技術や社会は常に変化します。これも恐れる必要はなく、むしろ「時代は変化するもの」という前提で覚悟を決めておくことが大切だと思います。」

土井氏:腹を決めておくということが重要なんですね。

そうですね。変化を受け入れる心構えを持っておくことで、冷静に対応できるようになると思います。

女性エンジニアとしての葛藤とタフなメンタルの必要性

土井氏:戸倉さんが経験された、女性エンジニアとしての葛藤はございますか?

同じ入社時期で同じ資格を持つ男性エンジニアの方が早く昇進し評価される、そんな現実を目の当たりにして葛藤したことはあります。

「女性エンジニアで評価されていない」という理由で研修参加を断られるなど、女性不利な状況もあり、苦しんだ時期もあります。

また、お客様先で「今日はエンジニアさん来ないんですか?」と言われ、私が資格を持っていることを説明しても、別の担当者への変更を求められることがあり、すごく困惑しました。

もちろん、今はそういったことはなくなってきておりますが、このような経験があってからは「タフなメンタル」を意識するようになりました。

どういうことかと言うと、自分の価値観で守りたい部分があれば、ためこんで我慢して犠牲にせず、大切にするものを守る勇気を持つ、しっかり発言することが重要だということです。

女性だからという期待値と実際の自分にギャップがあっても、無理に合わせる必要はありません。

たとえば家事育児についても「不利な側面」として捉えてはいけません。なにも悪いことはしていないじゃないですか。なので私はむしろ特技として、職業スキルとして位置付けています。

先ほどの「恐れない」ことや、タフなメンタルを意識することが私の中では大事なことなのですが、なぜそれを掲げるようになったかというと、過去の経験から学んできたことが大きいです。

たとえば、つらい状況や「自分で乗り越えられるのだろうか」という不安の中で迷いそうになることは多々あると思います。

そのような状態がずっと続くのは嫌ですよね。じゃあ「どうしたらいいんだろう」と考えたときに、私の中で重要だと感じたのが「言語化すること」です。

「どういう自分になりたいのか」を考え、そこを目指すうえでの自分との約束事を言語化していくことが大事だと思ったんです。

困難な状況に直面した時こそ、自分が目指したい姿を言葉にして、それを指針とすることで前に進む力が得られると思っています。

「やりたいことがあれば戦略的に言い続ける」戸倉流、キャリア構築術

土井氏:その後、日本IBMへのジョインを決断された背景を教えてください。

技術の力で世の中を変えたい、新しいソリューション作りに関わりたいという思いから日本IBMを選択しました。

IBMは女性エンジニアが多く、女性役員の活躍も目立つ環境で、100年以上続く会社のDNAに興味を持ちました。

実際に、7年間で4つの役職を経験し、部署移動がしやすく、管理職から現在のプログラムマネージャーへと希望に応じたキャリアチェンジが可能でした。

土井氏:ありがとうございます。最後に、戦略的なキャリア構築について、具体的なアドバイスがあれば教えてください。

上司に対して自分のやりたいことを戦略的に言い続けることが重要だと考えています。

私の場合と言えば、マイクロソフトで「エバンジェリストになりたい」と上司にしょっちゅう言い続けて、半年後にエバンジェリストの機会を得た経験があります。

自分がやりたいことを早めに言っておき、周りからの応援も得ることで味方が増えます。組織変更などのタイミングを活用する戦略的思考も必要です。

2.「すごい人」になれなくても大丈夫。私たちなりのキャリアの歩き方|パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、戸倉氏に加えて下記3名の女性エンジニアが登壇。

『「すごい人」になれなくても大丈夫。私たちなりのキャリアの歩き方』というテーマでパネルディスカッションが展開されました。

登壇者4名がエンジニアになった理由

土井氏:まずは、みなさんがエンジニアになった背景や経緯について教えてください。

もともとは、「学歴がなくても給料が高い」という理由でエンジニアを目指しました。高校を中退してから5年間アルバイト生活をしていて、収入を上げたい思いが強くあったんです。

そこから実際にエンジニアになってみると、コロナ禍でリモートワークが当たり前になって、自分のペースで働けることの価値を実感しました。

体調や生活リズムに合わせて働けるので、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できるのが本当に魅力的だなと感じています。

私はとにかくものづくりが好きなんです。子供の頃から何かを作って形にすることにワクワクしていました。

自分が作ったものが実際に世の中で使われて、誰かの役に立つという実感を得られることに、やりがいを感じています。

私は札幌出身なんですが、地方だと職業の選択肢が限られていて、将来に対する不安がありました。手に職をつけて、どこにいても働けるようなスキルが欲しかったんです。

ITエンジニアなら技術があれば場所を選ばずに働けるし、年齢を重ねても続けられる仕事だと思いました。

実際に専門学校で基礎を学んでからSIerで経験を積んで、今は安定したキャリアを築けていると感じています。

私は幼少期からゲームが大好きで、プログラミングを始めたのもゲーム作りがきっかけでした。自分の手でワクワクするようなものを世の中に生み出したいという思いがずっとありました。

でも振り返ってみると、システムエンジニアというカタカナの職業への憧れもあったんですよね(笑)。

当時はIT関係の仕事がとても格好良く見えて、その世界に身を置きたいという純粋な憧れもエンジニアを目指す動機の一つになっていました。

キャリアにおける困難とターニングポイント

土井氏:キャリアにおける忘れられない酸っぱい経験や、それを乗り越えたターニングポイントを教えてください。

私は文系出身なのですが、「文系はプログラマーになれない」という思い込みがあって、半端な覚悟のまま、最初はSlerを選択し、インフラエンジニアとしてスタートしました。

ただ実際には、「Excelとにらめっこ状態」が多くて、ものづくりとは程遠い環境でした。

また、たまたまなんですけど、同時期にアプリケーションチームがすごく炎上してて、毎日大変そうだったんですね。それで「ああ、ものづくりって自分が思い描いていたキラキラした世界じゃないんだな」と思っていたんです。

それでも、「このままSlerでインフラだけでいいのか?」というもやもやがずっとありました。

それで客観的に自分に問いかけるようになったんです。あらためてアプリケーションチームが毎日何をしてるのか観察して、「もし同じ立場でも私はモノづくりをしたいか」って自問自答していきました。

それで、「大変だったとしても、やっぱりやりたい」という覚悟になり、転職を決意しました。

ファーストキャリアでは、親の期待や有名企業に就職することへのプレッシャーなど、他人からの目を気にしてしまいがちでした。

大学選びも含めて、これまでの人生の選択はそうした外的な要因に影響されることが多かったんですが、人生で初めて自分でちゃんと全て決めた選択だったと思います。

自分自身に問いかけて決断することの大切さを実感しました。

私の場合は、入社した会社が業務請負や業務委託がメインで、配属先の案件では開発は全てオフショアに任せて、日本側では要件定義のみを担当するという体制でした。

しかし、その案件から別の現場に移った時、そこではJavaでの本格的な開発が求められたんです。

でも私には実務経験が全くなく、オブジェクト指向プログラミングも理解できていない状態で、業務でコードが書けずに困っていました。

「このままではまずい」と思い、現場で最もプログラミングができる方に飲み会の席で思い切って弟子入りをお願いしたんです。

その師匠は親切に引き受けてくださり、Javaの基礎から教えてもらいながら、師匠が作成した課題を使ってひたすら問題を解く練習をしました。

ただ、師匠の指導はとても厳しく、コードを書いて提出するだけでは終わりませんでした。書いたコードを見ながら、なぜこのような実装にしたのか、テストケースの意図は何かなど、全ての判断理由を口頭で説明することを求められました。

最初はすごく大変でしたが、この経験があったからこそ、今につながっていると感じています。あのときに思い切って声をかけた自分を褒めてあげたいですし、「やればなんとかなる」という胆力もついた気がします。

やっておいてよかったこと・やっておけばよかったこと

土井氏:これまでのキャリアを振り返って、やっておいてよかったこと、やっておけばよかったことを教えてください。

やっておいてよかったことは、エンジニアのコミュニティに参加したことです。

私の場合は「42Tokyo」というプログラミングスクールに参加しました。そこには本当に多様な人がいて、現役エンジニアもいれば、私のような高校中退でアルバイトをしながらプログラミングを学んでいる人もいました。

大学に行っていない私にとって、就職の相談ができる人がいなかったのですが、42では同じような境遇の人たちと出会えて、現実的なアドバイスをもらうことができました。

IT業界の情報も、42の仲間に聞けば「こういう仕事がある」「この会社はこんな感じ」といった生の情報を得ることができて、とても助かりました。

また、プログラミング学習は一人だとモチベーションの維持が大変ですが、42では皆で同じ問題を解いて、コードで競い合うような環境があります。自然と刺激を受けながら勉強を続けることができました。

競技プログラミングにハマるきっかけも42で得られ、同期たちと毎週順位を競い合うことで、自然とプログラミング力が向上しました。

コミュニティに参加していて一番恩恵を受けたのは就職活動です。42で学習した後、就職活動を始めましたが最初は全然うまくいかず、自分はエンジニアに向いていないのかと悩んだときがあったんです。

ところが、競技プログラミングの「CodeQUEEN」という大会の女性限定プログラミングコンテストで準優勝したことがきっかけで、主催していたestieの方と知り合うことができました。

そこで自分の経歴や競技プログラミングの取り組みを話したところ、業務委託から始まって最終的に入社に至りました。コミュニティ参加には本当に多くのメリットがあると感じました。

やっておいてよかったことは、自分自身と向き合い、自分を信じ続けてきたことです。

キャリアの中では「できるかな、できないかな」といろいろな迷いがありましたが、今思えば昔の自分に「自分を信じておいてくれて、ありがとう」という気持ちになります。

スキル面では、英語学習をコツコツ続けてきたことです。英語は一夜漬けで身につくものではないので、継続してやっておいて良かったと思います。

特にエンジニアを目指すなら、技術系の情報はアメリカ中心で海外発のものが多いので、英語は必須だと思います。

一方で、もっと早くやっておけばよかったと思うのは、「数字で何かを語る」習慣を身につけることです。

これは皆さんのキャリアにも役立つと思います。例えば、「プログラミングをやりました」ではなく、「何行のプログラムを書きました」。「アプリを開発しました」ではなく「何人に使ってもらい、星いくつの評価をもらいました」というように、必ず数字を入れて自分の成果を語ることです。

上司との会話でも、「今週はこれとこれの作業をしました」ではなく、具体的な数字を入れることで説得力が格段に上がります。

数字は嘘をつかないので絶大なインパクトがありますし、相手の印象にも残りやすくなります。また、数字があることで自分がどれくらい成長したかも測定できます。

「自分を数字で表現できることは何か」を考える習慣は、人生を豊かにしてくれると思います。

女性エンジニア特有の苦労

土井氏:女性エンジニア特有の苦労はありましたか?

私は氷河期世代なのですが、女性エンジニアが本当に少なく、マイクロソフトやIBMに入るまで、職場で女性が私だけという状況が続いていました。

そのため、どうしても「女性はテクニカルスキルに弱い」という偏見で見られることが多かったのですが、技術面だけでなく体力面でも苦労がありました。

たとえば、セキュリティエンジニア時代は、緊急対応で24時間以内に問題を解決しなければならない場面が多く、体力勝負の側面がありました。

また、アプライアンスと呼ばれる大型のコンピューター機器を物理的に運んで検証作業を行う必要があった時、重い機器を一人で運べない様子を見た男性陣から「やっぱり女性だから重いものは難しいね」と言われたことがありました。

これは技術力では解決できない、物理的な制約を感じた瞬間でした。

子育てでは、急な発熱や怪我で仕事を抜けることがあります。病院から「お母さんがついていないとダメ」と言われることも多く、仕事を途中で抜けることに自分自身も引け目を感じていました。

これは自分の中での葛藤でもあり、周りとのバランスを取ることの難しさでもありました。ただ、周囲の理解と協力があれば乗り越えられることも多く、環境や職場の文化によって大きく変わる部分だと感じています。

現在は女性特有の苦労はほとんど感じていませんが、昔は良い意味でも悪い意味でも特別扱いされることがありました。

組織としては問題なかったのですが、個人レベルでは周りがほとんど異性という環境で、飲み会などに参加するのが正直つらいなと思う場面もありました。

しかし、今の会社に入ってからは本当にそのようなことを感じることがなくなりました。

たしかに男女を異なる人間として接してしまう価値観の人もいると思います。ただ、それはその人が男性中心の組織でしか働いたことがないという背景があるのかもしれません。必ずしも差別的な意図があるわけではないのだと理解しています。

もし働きづらさを感じている方がいらっしゃるなら、環境を変えることも一つの選択肢だと思います。

ただし、環境を選べる立場になるためには、やはりスキルが必要です。自分の価値を証明できるような仕事をして、選択肢を増やすことが大切だと考えています。

AI時代に求められるエンジニアスキル

土井氏:AIが発達してきている中、今後のエンジニアに求められることとはどんなことだと思いますか?

現在、ChatGPTをはじめとして生成AIには本当に多くの種類がありますよね。

弊社では週に1回「AI活用の日」を設けており、普段の業務にどんなAIでも良いので積極的に活用してみるという取り組みを行っています。

この活動を通じて気づいたことは、AIは万能なツールではなく、あくまでも自分の能力を支援してくれる延長線上のものだということです。

結局のところ、使い手に十分な知識や判断力がないと、AIから返ってくる回答も的外れだったり、業務に使えない内容になってしまうことが多いのです。

便利なアシスタントがあったとしても、それを活用する力や基礎となる知識は、引き続き自分自身で学び続けていく必要があると感じています。

AIはあくまでもツールであり、それを使いこなすための人間側のスキル向上が重要だと思います。

10年後のAIがどうなるかは分かりませんが、完全自律型のAIが全てを行ってくれる時代はまだ来ないのではないかと思っています。

ある程度は人間がAIの作業を監視し、それが適切に行われているかを判断する必要があると考えています。

特に重要なのは、AIが作ったシステムが保守可能な設計になっているか、将来的にメンテナンスしやすい構造になっているかを人間が確認することです。

AIの提案をそのまま受け入れて開発を進めていくと、冗長なシステムができてしまったり、後から問題が発見された時に修正範囲が広すぎて対応に時間がかかったり、バグの修正が困難になったりする可能性があります。

AIに完全に任せるのではなく、AIを使いこなす能力と、システム全体を俯瞰できる設計力を人間側が鍛えることが重要だと思います。

AIは強力なツールですが、それを適切に活用し、品質を保つための判断は人間が担う必要があると考えています。

これからのキャリア展望

土井氏:最後に、皆さんのこれからのキャリア展望を教えてください。

正直なところ、estieに入社して2年という状況で、皆さんと比べてまだキャリアが浅く、明確な方向性が定まっていません。

現在は「この会社でやれることをとにかくやる」という気持ちで取り組んでいます。会社に必要なポジションがあれば、そこにうまく適応できるよう努力していきたいと考えています。

今後はマネジメント方向にシフトしていきたいと思っています。直近ではエンジニアリングマネージャー(EM)を目指しています。

これまで様々な現場で働く中で、私が目標とする方々は皆マネージャー職についており、自分が関わることでチームが良くなり、成果が向上していくことにやりがいを感じています。

そのような管理職のポジションで活躍していきたいと思っています。

個人としては、現在のキャリアの延長線上でビジネスサポートに特化していきたいと考えています。

現在はアーキテクチャやインフラが弱いので、他のメンバーにサポートしてもらっていますが、将来的にはそれらのスキルも身につけたいと思っています。

ただし、それはフリーランスでもできることなので、会社員としては、今の会社がAI時代にも生き残っていけるような戦略を考えることに貢献していきたいと思います。

私は今の会社がとても好きなので、会社の成長に寄与していきたいと考えています。

私のキャリアビジョンは、より多くのイノベーションが継続的に社会で生まれる環境を作ることです。そのビジョンを軸にキャリアプランを組み立てています。

より多くのイノベーションを生み出すためには、ディープテクニカルな道を進み、多くの人を巻き込んでテクニカルリーダーシップを発揮することが重要だと考えています。

最終的には、関わる全ての人が幸せになることを目指して、世の中に価値を届けていきたいと思います。

終わりに

本イベントは、女性ITエンジニアのキャリア形成における苦悩や葛藤について包み隠さず語る貴重な機会となりました。

登壇者4名の経歴を見ると、高校中退、文系出身、地方出身、氷河期世代と、それぞれ異なる背景を持ちながらも、全員が自分なりの方法でキャリアを築いています。

特に印象的だったのは、「数字で成果を語る習慣」「やりたいことを戦略的に言い続ける」「エンジニアコミュニティへの参加」「環境を選べるスキルの向上」といった実践的なアドバイスでした。

また、AI時代においても人間の判断力と設計力の重要性が強調され、技術と共存していく姿勢の必要性が議論されていました。

参加者からは

- リアルな話もあって、成功の裏には多くの苦労があることをあらためて理解できた。

- まわりにロールモデルがなかったけど、今日いろいろな話を伺えて、自分の今後のキャリアの参考になった。

などという感想が寄せられ、成功談だけでなく挫折や葛藤を含めた等身大のストーリーを通じて、女性エンジニアが自分だけの「キャリアコンパス」を見つけるきっかけとなるイベントでした。